En el Día del Maestro quisimos realizar nuestro homenaje a través de una figura señera, un uruguayense ejemplo de vida y de entrega.

Alfredo Pedro Bravo nació el 30 de abril de 1925, en nuestra ciudad de Concepción del Uruguay, y transcurrió su vida en la Ciudad de Buenos Aires.

De profesión maestro, mérito alcanzado con apenas 18 años en el Normal de Avellaneda, su primera experiencia laboral la tuvo en el norte santafesino cuando fue a ejercer la docencia en una escuela rural.

De larga trayectoria gremial, fue uno de los ideólogos y fundadores de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera). A su vez, fue miembro fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entidad creada poco antes del golpe cívico militar en 1976 para denunciar el plan sistemático de represión, tortura y desapariciones y organizar la defensa de aquellas personas que sufrían violaciones a los derechos humanos.

En septiembre de 1977, mientras estaba dando clases en una escuela del barrio porteño de Caballito, fue secuestrado por una patota de la Policía bonaerense por instrucción del coronel Ramón Camps. Estuvo trece días desaparecido. Siguió preso hasta junio de 1978, cuando le fue concedido el “beneficio” de libertad vigilada. Sin embargo, su libertad completa le fue asignada en enero de 1979 y a partir de allí comenzó a denunciar en los distintos estamentos internacionales de derechos humanos, las torturas y los horrores que había sufrido.

En 1991 fue electo Diputado Nacional por el Partido Socialista junto a Guillermo Estévez Boero y Ricardo Molinas. Fue reelecto en 1995 y, en 2001, se convirtió en Senador Nacional por la Capital Federal, aunque no pudo acceder a la banca por una maniobra polémica de la Cámara Electoral de Justicia. En 2002 participó de la reunificación del Partido Socialista y fue candidato a Presidente en las elecciones de 2003. Falleció el 26 de mayo de ese año.

Su biografía en el libro «Un maestro socialista»

En «Un maestro socialista”, el periodista y escritor Jaime Rosemberg realiza una biografía del político argentino a partir de una serie de las entrevistas que le realizó a lo largo de casi una década y documentación. Desde su infancia, su devoción por la docencia y su defensa por los derechos humanos hasta su carrera política. Veamos como nos cuenta él lo que significó la escritura del libro biográfico sobre Alfredo Bravo.

Escribir una biografía de Alfredo Bravo fue, para mí y durante muchos años, una deuda pendiente, de esas que aparecen de vez en cuando pero con nitidez en nuestra memoria y no nos dejan descansar del todo hasta que la saldamos.

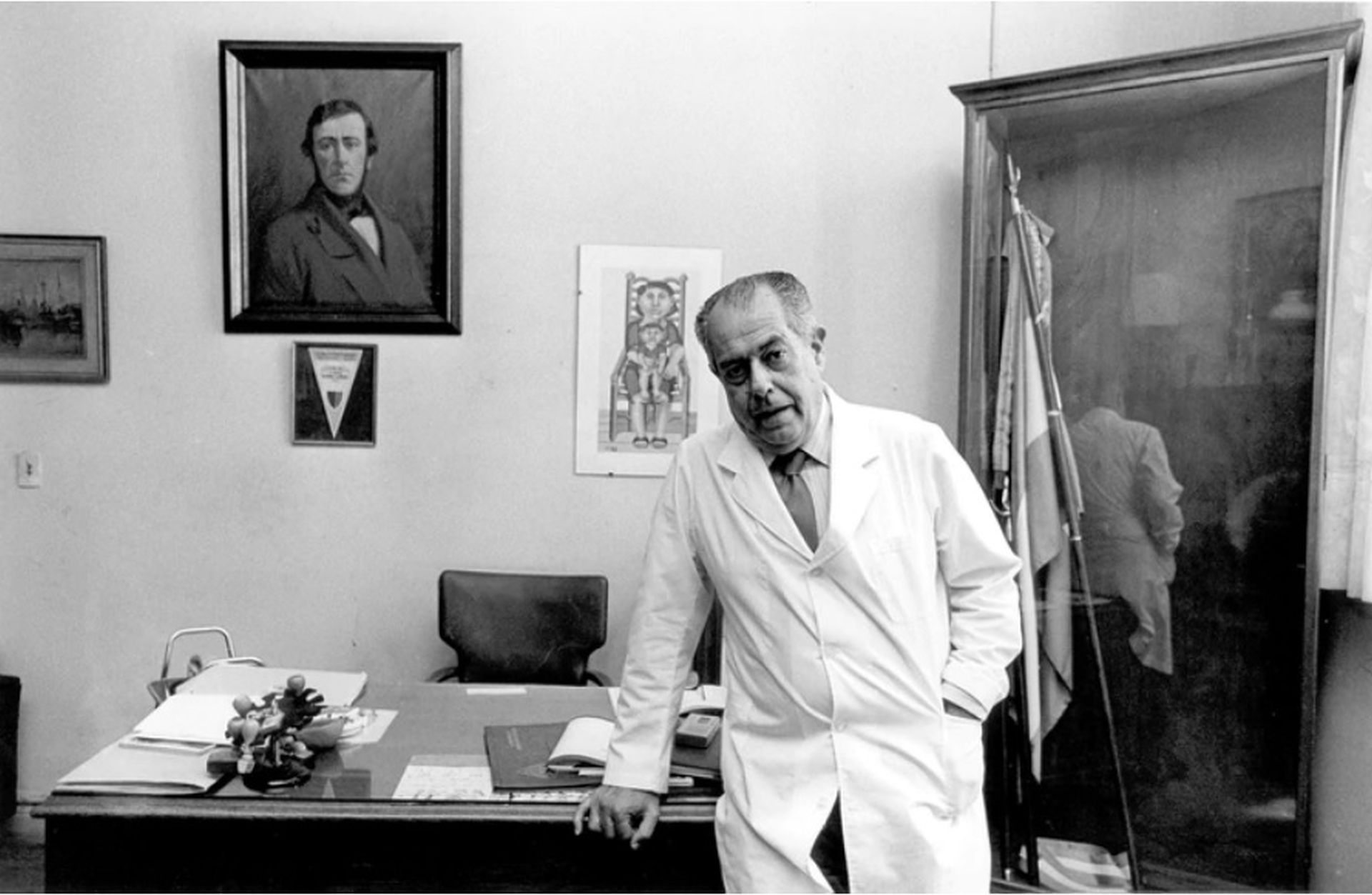

Y la deuda nace allá por septiembre de 1994, cuando como joven periodista del diario Masorti, publicación de la colectividad judía, le pedí a Bravo una nota a propósito del décimo aniversario de la aparición del Nunca Más. Me quedaron grabadas en la mente señales de un combo original e inigualable: las marcas que los torturadores de la dictadura de Videla y Massera habían dejado en la boca y los movimientos del entonces diputado de la Unidad Socialista convivían con un tono afable, con bromas subidas de tono casi permanentes y una disposición casi insólita para abrirme las puertas de su despacho y brindarme su tiempo, siendo yo el representante de un medio desconocido. También me causaron gracia sus gruñidos y quejas por tener que posar, una y otra vez, para la cámara de Alejandro Awruch, el fotógrafo que me acompañó durante aquella primera entrevista.

A través de los años seguí en contacto periodístico con él, por lo que me pareció natural, hacia 2001, trabajar en un perfil de su vida política y personal para afrontar la tesis del Master en periodismo del diario La Nación y la Universidad Di Tella, que cursé en ese convulsionado año para el país y el mundo.

Por espacio de varios meses, que se transformaron en un año por obra y gracia de sucesivas y mejoradas versiones del trabajo de tesis, me encontré con Bravo, lo acompañé a actos de la campaña de ese año a senador nacional, estuve muchas veces en su casa y sobre todo en su altillo, fui con él en el Taunus amarillo modelo 79 hasta su amado club River Plate, comí con él en una noche de tango en la esquina Homero Manzi del muy porteño barrio de Boedo.

Muchas de las entrevistas que realicé para aquel trabajo, irrepetibles por el inexorable paso del tiempo, fueron la base del libro. Los recuerdos de Héctor Pellerano, su dentista y compañero de la escuela primaria; un fax de puño y letra del ex presidente Raúl Alfonsín hablando con cariño de su amigo y ex funcionario; un diálogo telefónico con su hijo menor ya fallecido Rubén, forman parte de los tesoros que encontré en aquella investigación y que no pude dejar fuera del nuevo texto.

Ya como redactor de la sección política del diario La Nación, cubrí la trabajosa unidad del socialismo en 2002, su pelea final con Elisa Carrió y su estrepitosa caída electoral en las elecciones presidenciales del 27 de abril de 2003. Me tocó también, por obra y gracia de mis editores de entonces, escribir la nota necrológica sobre su muerte, cerrando un círculo que volvió a abrirse de manera sorpresiva quince años después, cuando una serie de mudanzas personales me permitió reencontrar material de archivo y borradores de la investigación que creía perdidos para siempre. Sí, en una mudanza pude reencontrarme con los originales de ese trabajo, y fue como una señal: sentí que esa antigua deuda estaba más cerca que nunca de poder saldarse.

Con el visto bueno de la editorial rosarina Homo Sapiens y el aliento de familiares y amigos me puse a trabajar en silencio en el libro durante mis ratos libres. Realicé nuevas entrevistas y conseguí material inédito-el resumen de su charla en la embajada de Estados Unidos contando los horrores vividos, en agosto de 1978, fue uno de los hallazgos más impactantes, no menos que su dolida y casi desconocida carta al partido, días antes de su muerte –con el que di forma a este libro, mitad semblanza objetiva, mitad homenaje al viejo maestro.

En el siempre difícil y arduo trabajo de reconstrucción de una vida extensa y multifacética, me encontré con una constante: todos aquellos que lo conocieron y estuvieron cerca de él lo sentían cercano, como si no hubieran pasado quince años de su partida. Tal vez para encontrar una respuesta a ese cariño inextinguible volví a repasar las notas que tomé en mis encuentros con él.

-Si va a escribir de mí, haga algo divertido. Yo no soy un político tradicional, siempre fui un rebelde y muchas cosas a la vez-me dijo una vez, en su altillo, algo desconfiado de mis intenciones literarias.

En cada uno de los capítulos, y más allá de la corriente de simpatía personal que me movilizó desde el primer encuentro, intenté cumplir con los requisitos básicos de una biografía: no maquillar las sombras-que las tuvo, como todo ser humano- y no extenderme tampoco en las luces de una vida que fueron muchas vidas a la vez.

Bravo fue el niño que repartía pan en Villa Urquiza por orden de su padre anarquista, pero también el idealista maestro de grado en escuelas rurales y porteñas; encarnó el gremialista docente que llegó a fundar la CTERA en base a ideales sarmientinos de calidad en la enseñanza y entrega personal por los alumnos; simbolizó el dirigente socialista que amaba al partido pero que no dudaría en alejarse de sus compañeros que coqueteaban con las distintas dictaduras; el hombre que vivió en carne propia las torturas y el horror y se convirtió en un defensor de los derechos humanos y la pelea contra la impunidad; el funcionario nacional que renunció a su cargo cuando las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueron demasiado para él; el diputado nacional que murió casi tan pobre como había nacido, y a la vez reconocido por un amplio abanico ideológico y político como un dirigente honesto y coherente con las causas que abrazó desde pequeño.

Este libro es, entonces, un intento por contar esa vida intensa de un símbolo de una política algo «anticuada»: tan alejada de los «bolsos» y «cuadernos» de los «progresistas» que lo sucedieron, como del marketing y las encuestas como Biblia indiscutible. Quiero creer que ese modo de hacer política no murió, y que será una y otra vez refundado en la Argentina.

(fuentes: Infobae y otros)

Esta nota fue publicada por la revista La Ciudad el 11/9/2019