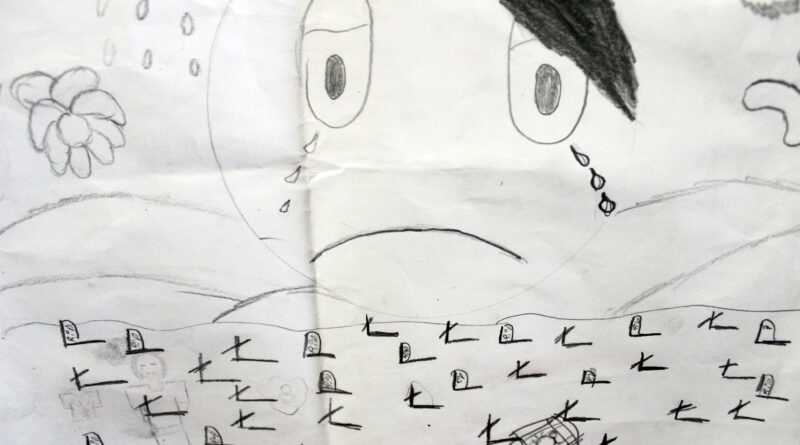

Los miedos y ansiedades son constitutivos de lo humano, pero en el último tiempo –sumado a las grandes crisis sociopolíticas y económicas y una gravísima pandemia con sus efectos observables– sobre todo en las niñas, niños y adolescentes (pero no lo suficientemente dimensionados), nos exponen cada vez más tempranamente a gravísimos sufrimientos de salud mental.

Consultorios abarrotados, profesionales sin turnos, inseguridad alimentaria, violencia en las escuelas, reiteradas situaciones de autolesiones en menores, intentos de suicidio o suicidios consumados en adolescentes e incluso niños. Asimismo, se incrementan los diagnósticos de TEA (Trastorno del Espectro Autista), Depresión, Trastorno de Ansiedad Generalizada, TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad). Podríamos seguir enumerando un abanico amplio de lo que está pasando en nuestras comunidades con la niñez: datos que hay, datos que faltan y temas que preocupan mucho. ¿Cómo pensar las dolencias de las infancias en tiempos de ruptura y ataque activo a los lazos, en épocas del otro visto como un enemigo a eliminar; en momentos en que las personas pasan de ser ciudadanos con derechos a ser consumidores/consumidos por un mercado voraz que los etiqueta y los descarta? ¿Cómo abordar subjetividades infantiles dolientes y padecientes en un contexto de ajuste y represión? ¿Qué representa hoy cuidar a las infancias y qué pasa cuando el Estado se olvida deliberadamente de ese cuidado?

En el mundo del revés un presidente agrede a un niño con autismo por redes sociales y la crueldad contra las niñas queda evidenciada cuando ese mismo presidente se atreve a afirmar que podrían gozar durante la violación y que están preparadas para la maternidad.

En ese mundo se desfinancian programas nacionales de atención a las infancias y se persigue a docentes y profesionales que se involucran en las causas de violencia o abuso. Se desfinancia la educación pública, no hay plan con soluciones habitacionales para la mayoría de las infancias que no tienen un techo, se vacían programas deportivos como los Evita, culturales como las orquestas infantiles, o los programas para terminar la secundaria y así se ve el mundo del revés donde el símbolo de época se afianza en la meritocracia y en lugar de ser una expresión vergonzosa del estado de desprotección en el que se encuentra la infancia, es la justificación de todos los males.

¿Qué dice? que no llega quien no puede sino quien no quiere, como si las infancias eligieran la pobreza, el hambre, la falta de oportunidades de mejores mundos. ¿El resultado? Malestares psíquicos cada vez más habituales, como la ansiedad, el remordimiento, la inseguridad, la depresión, la apatía y la falta de sensibilidad.

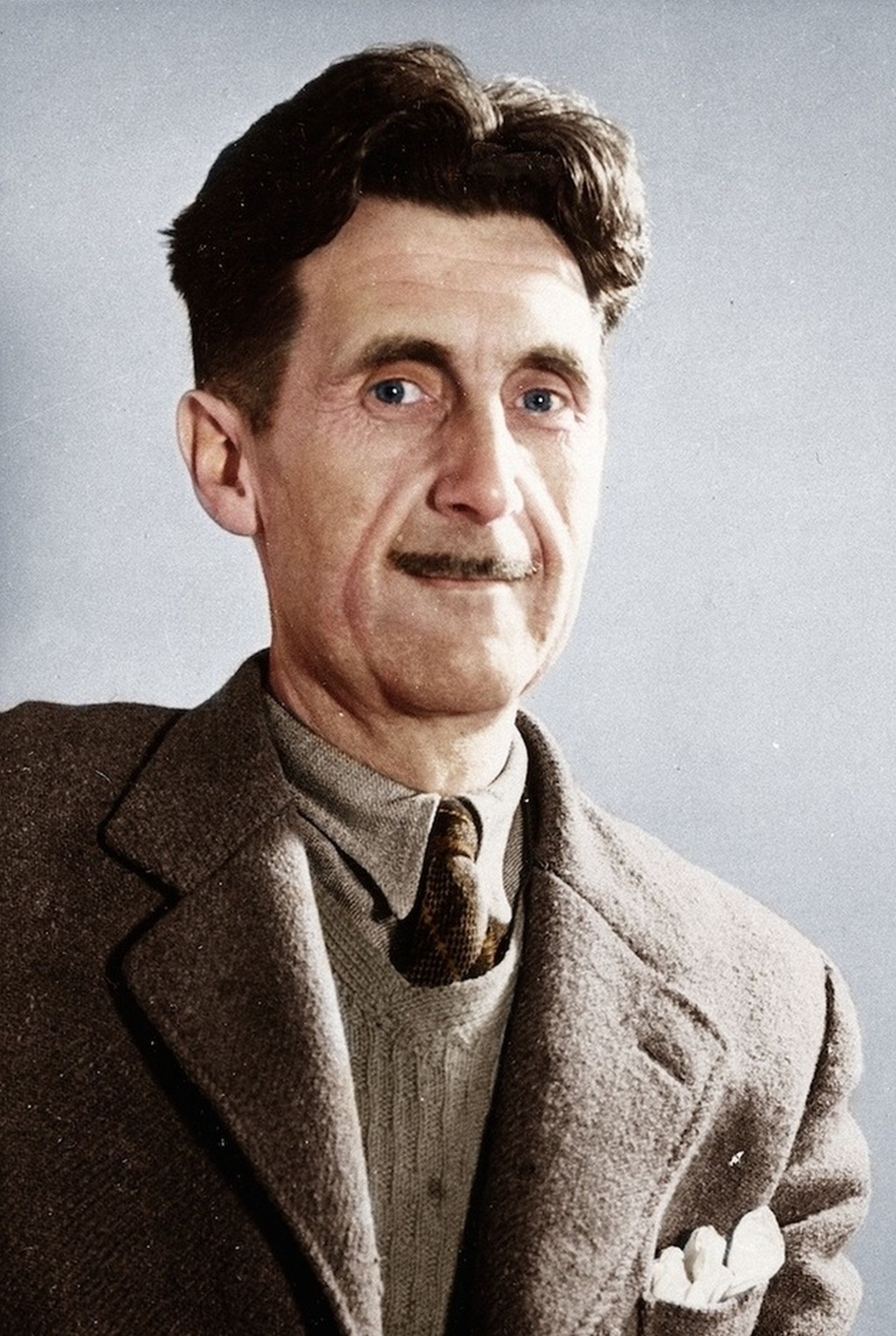

“El ataque a la estructura de la Salud Pública y a sus efectores, enfermeras, médicas/os, técnicos y administrativos degrada la atención que cada infancia necesita. Hay una acción política gubernamental que produce desamparo, que vulnera cuerpos que ya vienen siendo sistemáticamente vulnerados” dice Enrique Stola, médico psiquiatra, experto en violencia de género y masculinidades en una charla con CIRCULAR. En el diálogo, el reconocido especialista nombra al filósofo africano Achille Mbembe (Crítica de la razón negra, 2016) señalando que hay un “devenir negro del mundo”, millones de personas en el mundo están siendo degradadas en sus condiciones de vida, independientemente de su color de piel, pero maltratados como lo fueron durante la esclavitud los habitantes de la derrotada África. “Observamos el asesinato de niños y niñas en este genocidio del pueblo palestino viéndolo por televisión en modo cómplice. Si leemos las estadísticas internacionales sobre el hambre y el desamparo que la actual etapa capitalista produce, podremos ver que han dividido el mundo en consumidores y descartables. Ya en nuestro país reflexionemos sobre la eliminación de todos los programas de protección de mujeres y disidencias sexuales, de mujeres-madres, de infancia, discapacidad y ancianidad. Cada día que pasa es peor al anterior, profesionales agotados/as y esto impacta en todo el sistema de salud, tanto al público como al privado. Es una ilusión de los sectores medios o altos de que tener una prepaga les garantiza la mejor atención ya que esta destrucción impacta al sistema y por lo tanto a quienes demandan atención”.

Stola afirma también que faltan profesionales que asistan a la infancia, y esto se agudiza a extremos intolerables cuando niñeces necesitan asistencia por haber sido agredidos sexualmente. “Hay pocos/as profesionales capacitados/as y muchísimos sufren la respuesta violenta de los defensores de los agresores, lo que significa que aumenta la cantidad de profesionales que dejan de asistir casos de agresiones sexuales a niñes, que además los obliga a participar en complejos procesos judiciales, profundamente desgastantes”, añade.

¿Qué significa cuidar la experiencia de las niñeces y qué pasa cuando el Estado se olvida deliberadamente de ese cuidado? Su mamá o papá, ¿qué posibilidades tienen de mirarla? “No hay un estado que olvida el cuidado de sus habitantes. Hay un gobierno que tiene una clara política discriminatoria con las niñeces y sin políticas de cuidado propias del Estado de Bienestar”, responde Enrique.

Hay tensión, contradicciones, múltiples diagnósticos, psicólogos especializados en niñeces sin turnos, hay miedos, pastillas, ansiedades y angustias, algunas ancestrales, hay condiciones que se pasan de generación en generación, hay insuficiencia de dispositivos integrales para la atención psicosocial de los niños y niñas, algunas son políticas. Hay miedos que surgen a partir de vivencias escolares difíciles, de abusos intrafamiliares; otros, de cómo se transita la ma/paternidad, y muchos, muchísimos daños y vulneraciones exacerbados por la telaraña digital en la que estamos viviendo, que atrapa especialmente a las niñas, niños y adolescentes y se entrelazan con odios, inseguridades y ansiedades que allí se fogonean, crece y cumple su cometido de domesticación.

“La emergencia de salud mental está aumentando entre los niños y jóvenes. Reducir el estigma en torno a este tipo de enfermedades y garantizar el acceso a servicios de salud de calidad es un derecho que se debe respaldar”, advierte la SAP (Sociedad Argentina de Pediatría). En Argentina, se suicidaron 383 adolescentes en el año 2020, de los cuales 9 de cada 10 fueron chicos entre los 15 y los 19 años. En este grupo, el suicidio representó la principal causa externa de muerte (30%), seguido por los eventos de intención no determinada y los accidentes de tránsito, superando en más de 8 veces a las tasas de los niños de 10 a 14 años. Desde el año 2020, las tasas de suicidios, accidentes de tránsito y otras causas de muerte no fueron actualizadas, lo cual representa un grave obstáculo, dice la SAP, ya que “las decisiones sanitarias se toman a partir de datos”.

En consultorios, hospitales, escuelas y clubes, docentes, profesionales de la salud, psicopedagogas, están viendo muchas crisis de angustia, ansiedad, y depresión con dos manifestaciones principales: intentos de suicidio y autoagresiones. La mayoría de los actores responsables en esta cadena de responsabilidad con las infancias coinciden en que el problema es que en pediatría es muy difícil de identificar la sintomatología y faltan recursos en los entornos donde circulan las y los niños. “Los signos en adultos son muy claros: la persona se tira en la cama, pierde el deseo de hacer cosas cotidianas. Pero en un chico puede haber reacciones de agresividad, insomnio, necesidad de estar conectado todo el tiempo, aislamiento, aumento de la ingesta de comida, etc. A esto se suma que no hay suficientes especialistas en psiquiatría infantojuvenil”, agregan desde la SAP.

En consultorios, hospitales, escuelas y clubes, docentes, profesionales de la salud, psicopedagogas, están viendo muchas crisis de angustia, ansiedad, y depresión con dos manifestaciones principales: intentos de suicidio y autoagresiones. La mayoría de los actores responsables en esta cadena de responsabilidad con las infancias coinciden en que el problema es que en pediatría es muy difícil de identificar la sintomatología y faltan recursos en los entornos donde circulan las y los niños. “Los signos en adultos son muy claros: la persona se tira en la cama, pierde el deseo de hacer cosas cotidianas. Pero en un chico puede haber reacciones de agresividad, insomnio, necesidad de estar conectado todo el tiempo, aislamiento, aumento de la ingesta de comida, etc. A esto se suma que no hay suficientes especialistas en psiquiatría infantojuvenil”, agregan desde la SAP.

El contexto de crisis económica, tal como señalan desde la SAP, hoy se puede percibir por sus efectos en el desborde del sistema de salud y los departamentos de emergencia de las guardias de los hospitales y la atención primaria en los centros de salud barriales de nuestras ciudades. Ya sea por demanda espontánea o por derivaciones por parte de organismos de protección de derechos, hoy las guardias están saturadas y no hay cómo canalizar esa demanda por otras vías. A esto se suma el hecho de que la mayoría de los programas o sistemas de protección para niños y niñas con problemas de desarrollo que se sostenían a nivel nacional fueron desmantelados, no se han construido en los últimos años centros especializados y hay pocos centros de primera infancia y los hogares terapéuticos escasean.

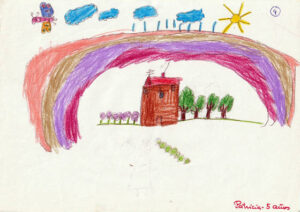

Ponerle nombre a los miedos y las angustias en las infancias, sacar las ausencias del anonimato de lo que pasa adentro de una casa e insistir en transformar lo que parece imposible no es solo armar un inventario, es construir una trama sostenedora; es percibirnos inmersos en una comunidad de la que formamos parte y que a la vez nos con-forma; es saber que la vida es con otros en el aquí y ahora; que la solidaridad potencia lo vital. Es construir territorios entrerrianos de cuidado, de responsabilidad con lo que vendrá, de obstinada esperanza para recomenzar todas las veces que sea necesario, para afectar y ser afectados, para generar lazos de ternura con nuestras y nuestros semejantes.

¿Es posible abordar la infancia sin abordar las mapaternidades?

¿Es posible abordar la infancia sin abordar las mapaternidades?

Stola afirma que hace mucho tiempo que se desaconseja el trabajo estrictamente individual con niñes, ya que trabajar con la red afectiva que lo contiene-sostiene es fundamental. “Pero esto es ideal que a veces se concreta cuando hay medios económicos, tiempo, familia que tiene disponibilidad afectiva. Lo que predomina es “trabajo con lo que hay” y “hago lo que puedo” en el actual contexto socio-económico”, añade.

Hay también una gran pregunta frente al sufrimiento de familiares responsables de las infancias ¿quiénes y cómo cuidamos y acompañamos a los familiares que también necesitamos sostenes y apoyos? Para Stola hay que volver a leer y pensar sobre políticas sociales, con empatía y afecto positivo. Hay que estimular los grupos a fin de ir construyendo-reconstruyendo comunidad. “Sí, eso es todo muy difícil, pero no intentarlo sólo nos dejaría en el voluntarismo que siempre es de baja eficacia y eficiencia”, insiste.

“Falta en el Estado que con empatía, responsabilidad y amor generen las adecuadas políticas para mejorar la vida de quienes habitamos el país. Desigualdad, brecha digital, conflictos en casa, todo configura un paisaje nuevo para las infancias que se ven interpeladas por el presente. Esto genera sentimientos de desamparo, abandono, confusión, desesperanza que se expresarán en trastornos de conductas y formas inadecuadas de pedir afecto y seguridad”, explica el psicoanalista a Circular. A la vez agrega: “El sistema de salud es el espejo roto de la desigualdad. Ninguno de los puntos anteriores puede comprenderse sin observar el marco más amplio: la situación actual del sistema de salud y los modelos de atención en los que se inscriben las intervenciones en salud mental. Desde hace años, pero con una profundidad alarmante en el presente, se ha venido desmantelando un modelo de salud pública orientado a la inclusión, avanzando hacia esquemas cada vez más fragmentados, precarizados y mercantilizados. Salvo honrosas excepciones, como el proceso de transformación sostenido por la gestión en la Provincia de Buenos Aires, el panorama general es de retroceso en condiciones de atención y con ello, en derechos”.

Stola enumera los efectos evidentes de este proceso: recortes presupuestarios, cierre de dispositivos, vaciamiento de equipos, exigencia de productividad en términos que desconocen los tiempos del cuidado. Instituciones de referencia como el Hospital Garrahan o el Hospital Nacional en red “Lic. Laura Bonaparte” han sufrido recientemente recortes que ponen en riesgo su funcionamiento. La salud mental, lejos de ser priorizada, es relegada a un lugar marginal. “En este contexto, exigir respuestas efectivas a las y los profesionales sin modificar las condiciones estructurales en que trabajan es una forma de crueldad institucional”, opina.

“En este escenario, es fundamental profundizar una lectura política de la salud mental. No para partidizarla, sino para fortalecerla. La pregunta no es sólo qué hacer ante un episodio trágico, sino qué sistema construimos para que no sea la tragedia lo que determine la agenda. La responsabilidad del Estado no se agota en garantizar leyes. También debe crear condiciones de vida dignas, sostener dispositivos, formar profesionales, y, sobre todo: no ceder al miedo ni al odio. Porque en última instancia, de eso se trata la salud mental: de la posibilidad de vivir con otros, en condiciones de respeto y cuidado”.

“En este escenario, es fundamental profundizar una lectura política de la salud mental. No para partidizarla, sino para fortalecerla. La pregunta no es sólo qué hacer ante un episodio trágico, sino qué sistema construimos para que no sea la tragedia lo que determine la agenda. La responsabilidad del Estado no se agota en garantizar leyes. También debe crear condiciones de vida dignas, sostener dispositivos, formar profesionales, y, sobre todo: no ceder al miedo ni al odio. Porque en última instancia, de eso se trata la salud mental: de la posibilidad de vivir con otros, en condiciones de respeto y cuidado”.

Poder sostenerse los cuerpos de las infancias necesitan apoyos, redes, cuidados, un lenguaje que los impulse a poder pararse y armarse. No alcanza con un puñado de psicólogos y psicólogas que cambien el paradigma, ni con docentes que se sienten interpeladas y ponen el cuerpo y la cabeza para resguardar a los y las niñas. Tampoco la emergencia en salud mental en infancias y adolescencias puede depender de las redes familiares ni de los recursos disponibles que esas familias tengan, o incluso de la organización y la solidaridad de la comunidad. El cuidado es una responsabilidad social y es el Estado el que debe asumir un rol protagónico para garantizarlo, poniendo la economía al servicio de la sostenibilidad de la vida. Desde que asumió la Libertad Avanza de Milei se dispararon las fortunas de las personas con mayor poder adquisitivo mientras millones de trabajadores informales y familias sin acceso a recursos se vieron arrasadas. Configuraciones de familias monoparentales con mamás al frente del hogar están especialmente afectadas por la crisis social y económica. Resulta imperante que las políticas públicas privilegien enfoque de derechos y perspectiva feminista porque la otra cara de la crueldad en la feminización e infantilización de la pobreza es la masculinización de la acumulación de las riquezas. ¿Qué representa hoy cuidar a las infancias y qué pasa cuando el Estado se olvida deliberadamente de ese cuidado?

(fuente: https://circular.ar/)