por Rubén I. Bourlot –

En ciertos rincones de la provincia todavía circulan relatos que dan cuenta de cómo era el trabajo agrario cuando el mundo estaba menos atravesado por la tecnología actual. En las zonas rurales, la ardua faena de las familias contaba con la desinteresada colaboración de los vecinos para la cosecha; y se festejaba en comunidad esa forma de solidaria asociación.

La historia de hoy da cuenta de un mundo que se ha transformado notablemente. En las áreas rurales el siguiente relato forma parte de las tradiciones orales. Las personas de ciudad, en cambio, encontrarán esta pieza repleta de expresiones cuyo significado no conocen. Vale la pena, pese a eso, recuperar estas anécdotas.

Abril llegaba con las primeras refrescadas del otoño y en el campo el maíz estaba en plena cosecha. Eran los tiempos de escasa mecanización de las tareas agrícolas y, en particular, la recolección del maíz era completamente manual. Los agricultores o cosechadores contratados a tal fin caminaban entre los surcos recogiendo las mazorcas que embolsaban en una maleta llevada a la rastra. En otros casos, se prefería cortar la planta entera y apilarla formando una troja para luego proceder a deschalar las espigas y guardar el resto de la planta para alimentar a los animales.

La deschalada se solía hacer en colaboración con los vecinos, al igual que la cosecha del trigo y otros granos. Lo habitual era que se cortaran las plantas con una hoz y que se las transportara para acondicionarlas en trojas.

Más tarde, se instalaba en el campo la trilladora -acarreada por bueyes, caballos o un tractor- que era acompañada en caravana por los equipos auxiliares: el carro aguatero que trasportaba la “pipa” y la casilla de la cocina.

La trilladora era una máquina que funcionaba estática, movida por un motor a vapor. Tenía por función separar el grano de la paja y limpiarlos mediante zarandas o cribas. Para ello se necesitaban muchos brazos que manejaran las horquillas arrimando los manojos o gavillas a la máquina.

Además de los peones contratados, en estas tareas participaba toda la familia (varones, mujeres, y niños).

En general los agricultores no contaban con máquinas propias y estas las proveía un contratista que se trasladaba de una chacra a otra. Para acelerar el trabajo los vecinos colaboraban entre sí en un sistema de ayuda mutua similar a la minga de los pueblos incas.

Al finalizar la cosecha, y a modo de agasajo, el dueño del campo organizaba un baile, bien regado con vino patero y pasteles, que en ocasiones se realizaba en el mismo lugar de trabajo, entre las parvas de rastrojo o las trojas de maíz.

En toda familia había algún miembro que sabía interpretar algunos temas en la verdulera (acordeón) para amenizar la fiesta. En otros casos, con una victrola era suficiente.

Omar Gallay, en su Narrativa histórica de la colonia San Cipriano lo testimonia. “La música y el baile en familia fueron las improntas que subsistieron en la colonia por mucho tiempo. No en pocas casas, el dueño era capaz de tocar el acordeón de dos hileras o verdulera. Otras fuentes de música fueron el fonógrafo y la victrola”.

Gallay grega que los bailes muchas veces “coincidían con los finales de trilla, quema de ladrillos o carneadas de cerdos”, que también se realizaban en colaboración entre vecinos.

El baile prohibido

Tanto la minga como los bailes al finalizar las tareas rurales eran costumbres arraigadas en Entre Ríos, como lo podemos observar en un decreto del gobernador Justo José de Urquiza datado en 1848. Allí se disponía la prohibición “de la antigua y perniciosa costumbre de bailes y demás diversiones en la yerras y cosechas.

“El agricultor o hacendado que quiera proporcionar alguna diversión a sus peones, podrá hacerlo solo con el conocimiento y venia de la autoridad más inmediata; siendo la autoridad y él responsables de cualquier grave desorden que tenga lugar en ella”.

Pensemos que, en el campo, por esos tiempos heroicos no había televisión, ni radio, ni cines, ni boliches. El único momento de encuentro entre los jóvenes para platicar, para “echar unas parrafadas” -como decían en Paraná hace años- era ese encuentro después del trabajo bajo el sol.

Un testimonio de las hermanas Cecilia y María Defazi, de Colonia Hughes, a fines de la década de 1970, recuerda los bailes que se hacían luego de las jornadas de deschala del maíz y los bailes familiares animados por una orquesta improvisada con acordeón y guitarras. A medianoche se obsequiaba a las damas una taza de chocolate.

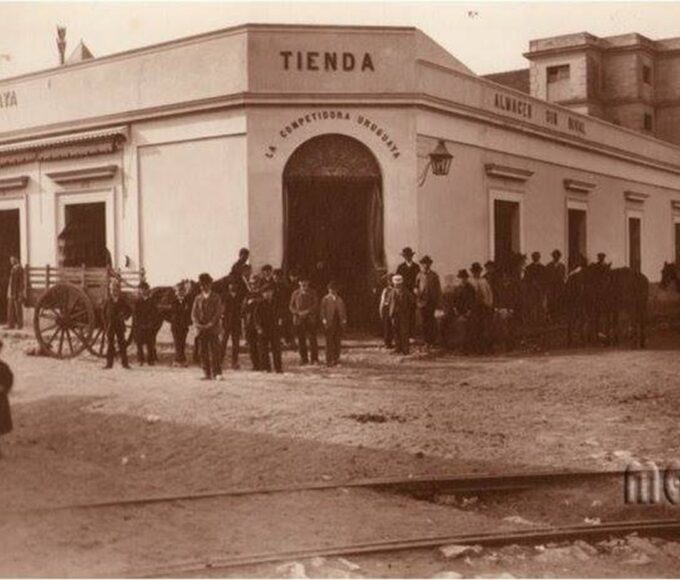

Años después vino la radio, que servía para ponerle algo de música a la vida, y los bailes en las terrazas anexas a los almacenes y bolichos con orquestas profesionales. Pero eran muy cada tanto.

La minga

Los pueblos incaicos de los Andes llamaban minga o minka, (un término quechua y kichwa) a un tipo de trabajo comunitario o trabajo compartido de carácter voluntario para levantar las cosechas, construir sus viviendas y realizar obras de infraestructura, entre otras actividades, pero que trascendía la mera actividad económica y se constituía en un elemento de cohesión social y construcción de identidad que vinculaba a los individuos con la tierra.

Martiniano Leguizamón, en Recuerdos de la tierra, dice de la minga que “aquellos hombres no eran peones sino amigos, convidados que venían hasta de pagos lejanos para ayudarlo en la recolección de las sementeras sin interés alguno, por simple espíritu de aparcería, de recíproca ayuda, creyéndose largamente recompensados con la celebración de la alegre minga -la fiesta tradicional de las cosechas de antaño- con su inevitable carne con cuero, pasteles, beberaje en abundancia y un bailecito hasta la salida del sol. Ese era el único aliciente; la diversión, la jarana al terminar las faenas. Si la cosecha había sido abundante, mayor tenía que ser el obligado derroche en el festejo, ¡y era de admirar el contento, la sanidad del alma con que aquellos espíritus sencillos y generosos celebraban!”.

Fuente: El Diario